Исследования молодежных семей: различия между версиями

Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |

Нет описания правки |

||

| Строка 23: | Строка 23: | ||

== Социально-психологические исследования == | == Социально-психологические исследования == | ||

'''СССР ( | '''СССР (1946–1991)''' | ||

Институт барака в советские годы переживал несколько крупных изменений. Более подробно рассмотрим исследования в послевоенные годы, а также в период перед распадов страны. | |||

В первый послевоенный год отмечается значительный рост браков, однако заметен сильный демографический перекос вызванный военными потерями. Отмечалось устойчивое превышение числа женатых мужчин над замужними женщинами, особенно в старших возрастных группах. Однако несмотря на | |||

то был отмечен и рост разводов в послевоенное время. | |||

В после военные годы отмечалась трансформация семей связанная во многом с военными потерями. В городах родители чаще жили с семьей замужней дочери, было распространено совместное проживание незамужней, а также вдовой или разведенной дочери с детьми или без них с родителями или с одним из родителей. Городское население демонстрировало более высокую брачность, чем сельское, но и здесь уровень браков быстро падал [10]. | |||

Либерализация половой морали, связанная с легализацией абортов в 1955 году, привела к тому, что молодёжь стала свободнее относиться к добрачным отношениям. Мотивы вступления в брак сместились в сторону эмоциональной близости, но материальные трудности — отсутствие жилья, низкие зарплаты — часто становились причиной конфликтов. Ужесточение процедуры развода в 1944 году не смогло укрепить институт семьи: число разводов росло, особенно в городах [10]. | |||

1960-е годы | |||

В 1960-е годы интенсивная урбанизация изменила экономическую основу семьи. В городах благополучие семьи зависело от уровня заработной платы, а не от количества работающих членов. Это привело к ослаблению патриархальных традиций и изменению гендерных ролей: женщины активно включались в производственную сферу, что способствовало формированию более эгалитарных отношений. Однако молодые семьи часто продолжали жить с родителями из-за нехватки жилья, что создавало напряжение между поколениями [12]. | |||

Рождаемость снизилась: городские семьи ограничивались 1–2 детьми. Государственная политика поддержки материнства не смогла компенсировать экономические трудности. Уровень разводимости продолжал расти, особенно среди молодых семей с небольшим брачным стажем [10]. | |||

1970-е годы | |||

К 1970-м годам урбанизация достигла пика: более половины населения СССР проживало в городах. Это привело к дальнейшей трансформации семейных отношений. Молодые семьи по-прежнему сталкивались с жилищной проблемой, что влияло на решение о вступлении в брак и рождении детей. Женщины стали более экономически независимыми, что привело к перераспределению ролей в семье, хотя традиционные стереотипы сохранялись [12]. | |||

Увеличилось число неполных семей, особенно среди разведенных женщин с детьми. Государство пыталось поддержать такие семьи через систему социальных льгот, но это не всегда решало проблему. Появились альтернативные формы семейной жизни, такие как гражданские браки и коммуны, что отражало стремление молодёжи к большей независимости [11]. | |||

1980-е годы | |||

1980-е годы стали периодом кризиса традиционной семейной модели. Экономические трудности и социальная нестабильность привели к дальнейшей трансформации семейных отношений. Наблюдалось сочетание ранних и поздних браков: одни молодые люди вступали в брак в 18–20 лет из-за незапланированной беременности, другие откладывали брак до 25–30 лет, стремясь сначала получить образование и построить карьеру [11]. | |||

Уровень рождаемости продолжал падать, семьи ограничивались 1–2 детьми, а число внебрачных рождений росло. Традиционные семейные ценности подверглись пересмотру: молодёжь отказывалась от патриархальной модели, предпочитая отношения, основанные на равенстве и взаимном уважении. Рост числа разводов и гражданских браков свидетельствовал о кризисе традиционного института семьи [11]. | |||

'''1990-е и 2000-е годы''' | '''1990-е и 2000-е годы''' | ||

''' 2000-2010 годы''' | |||

'''2010–2020 годы''' | '''2010–2020 годы''' | ||

'''2020–2025 годы''' | '''2020–2025 годы''' | ||

==См. также == | ==См. также == | ||

| Строка 67: | Строка 63: | ||

* Список использованных источников. | * Список использованных источников. | ||

* Официальные документы, научные статьи и отчеты. | * Официальные документы, научные статьи и отчеты. | ||

[10] Араловец, Н. А. Брак и семья в РСФСР в послевоенные годы / Н. А. Араловец // Российская история. – 2010. – № 4. – С. 55-63. – https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15104266_83268868.pdf | |||

[11] Николаева, Е.И. (2016). Современное состояние семьи как социального института. Каких изменений стоит ждать в будущем. Вестник практической психологии образования, 13(2), 95–101. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2016_n2/Nikolaeva | |||

[12] Рыжов И.О. Урбанизация как фактор трансформации семейной культуры в СССР (1940-1970) // KANT: Social science & Humanities. – 2025. – №1(21). – С. 21-27. https://stavrolit.ru/kant_ssh/3437/3440/ | |||

== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||

* Полезные ресурсы и внешние ссылки для дальнейшего изучения темы. | * Полезные ресурсы и внешние ссылки для дальнейшего изучения темы. | ||

Версия от 17:17, 28 августа 2025

Введение

Молодые семьи представляют собой важную демографическую группу, которая играет ключевую роль в формировании будущего общества. Исследования молодежных семей помогают понять их уникальные потребности, проблемы и возможности, что в свою очередь способствует разработке эффективных программ поддержки и улучшению их качества жизни. В данной статье рассматриваются различные аспекты исследований молодежных семей, включая демографические, социологические и социально-психологические исследования. Эти исследования предоставляют ценные данные, которые могут быть использованы для создания политик и программ, направленных на поддержку молодежных семей и улучшение их социально-экономического положения.

Социально-демографические исследования

Современные исследования молодых семей в России отражают комплексный подход к анализу демографических процессов и эффективности государственной политики. Согласно последним данным, в России насчитывается около 5,3 миллиона молодых семей, что составляет значительную демографическую группу, находящуюся в фокусе государственной поддержки [14]. Критерием отнесения к молодым семьям является возраст супругов до 35 лет, при этом семья может быть как полной, так и неполной, с детьми или без них [14].

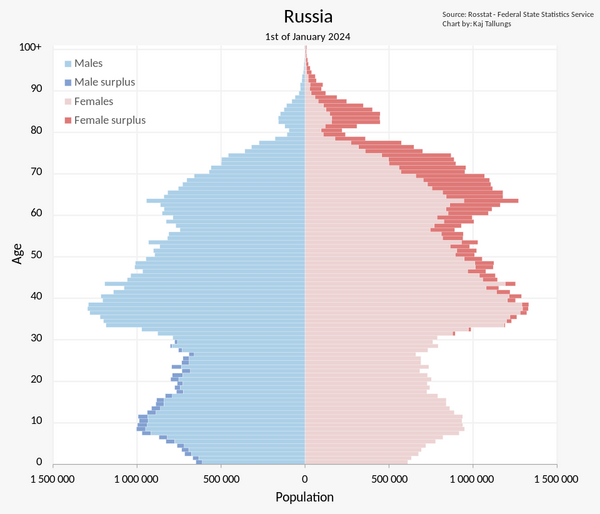

Демографическая ситуация характеризуется устойчивым снижением рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по итогам 2023 года составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является минимальным показателем за последние 17 лет и ниже уровня простого воспроизводства населения (2,15) [1]. Прогнозы Росстата до 2046 года также указывают на сохранение этой тенденции, с ожидаемым СКР в 1,663 [7]. При этом отмечается рост внебрачной рождаемости (до 45,2% в некоторых регионах, например, в Республике Хакасия в 2006 году) и увеличение среднего возраста матери при рождении первого ребенка до 26 лет [1].

По данным ВЦИОМ, за последние 20 лет среднее ожидаемое количество детей выросло с 1,9 до 2,4, а желаемое число детей — с 2,4 до 3,2 [3]. Однако сохраняется значительный репродуктивный разрыв (0,8 ребенка), обусловленный материальными и жилищными трудностями [3]. Исследования также фиксируют рост эгалитарной модели семьи, где супруги разделяют обязанности поровну, и увеличение вовлеченности отцов в воспитание детей [6].

Жилищная обеспеченность остается одним из ключевых барьеров для молодых семей. Согласно исследованиям, 52% молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом только 35% имеют достаточные доходы для реализации этих планов в ближайшие 5 лет [11]. Программа «Молодая семья», предусматривающая социальные выплаты на приобретение жилья, сталкивается с проблемами: средний срок ожидания субсидии составляет четыре года, а размер помощи (30–35% от стоимости жилья) часто не покрывает реальных расходов из-за использования нормативной, а не рыночной стоимости квадратного метра [11].

Экономическое положение молодых семей остается сложным: значительная часть супругов находится на ранней стадии карьеры и получает низкую заработную плату [14]. Исследования показывают, что 70,3% молодых семей нуждаются в государственной поддержке, а 93,88% — в помощи родителей [14]. В 2022 году молодые семьи сократили потребление основных продуктов питания на 8-22% по сравнению с 2021 годом, а доля расходов на продукты в их бюджете увеличилась до 29,3% [14].

Государственная политика и её эффективность В ответ на демографические вызовы государство реализует комплекс мер поддержки. В 2025 году стартовал национальный проект «Семья», который объединяет различные initiatives, включая материнский капитал, семейную ипотеку, выплаты при рождении детей и программы поддержки студенческих семей [10]. Указом Президента установлен бессрочный статус многодетной семьи, а в 40 регионах меры поддержки предоставляются без учета критериев нуждаемости [12].

Однако эффективность этих мер оценивается неоднозначно. Так, несмотря на финансовую поддержку, рождаемость продолжает снижаться [1]. Эксперты указывают, что только 26% опрошенных заметили усиление мер поддержки в рамках Года семьи (2024), а 50% не увидели значительных изменений [5]. Критической проблемой остается сокращение числа женщин фертильного возраста: за последние 20 лет их количество уменьшилось с 39 млн до 34 млн, а к 2046 году ожидается дальнейшее снижение до 27,5 млн [1].

Перспективные направления исследований Современные исследования включают анализ долгосрочных эффектов мер поддержки, таких как семейная ипотека под 6% [10], сравнительные межрегиональные и международные исследования [7]. Актуальным остается вопрос снижения числа абортов, которое, по мнению экспертов, могло бы обеспечить устойчивый естественный прирост населения [4].

Социально-психологические исследования

СССР (1946–1991) Институт барака в советские годы переживал несколько крупных изменений. Более подробно рассмотрим исследования в послевоенные годы, а также в период перед распадов страны. В первый послевоенный год отмечается значительный рост браков, однако заметен сильный демографический перекос вызванный военными потерями. Отмечалось устойчивое превышение числа женатых мужчин над замужними женщинами, особенно в старших возрастных группах. Однако несмотря на то был отмечен и рост разводов в послевоенное время. В после военные годы отмечалась трансформация семей связанная во многом с военными потерями. В городах родители чаще жили с семьей замужней дочери, было распространено совместное проживание незамужней, а также вдовой или разведенной дочери с детьми или без них с родителями или с одним из родителей. Городское население демонстрировало более высокую брачность, чем сельское, но и здесь уровень браков быстро падал [10]. Либерализация половой морали, связанная с легализацией абортов в 1955 году, привела к тому, что молодёжь стала свободнее относиться к добрачным отношениям. Мотивы вступления в брак сместились в сторону эмоциональной близости, но материальные трудности — отсутствие жилья, низкие зарплаты — часто становились причиной конфликтов. Ужесточение процедуры развода в 1944 году не смогло укрепить институт семьи: число разводов росло, особенно в городах [10]. 1960-е годы В 1960-е годы интенсивная урбанизация изменила экономическую основу семьи. В городах благополучие семьи зависело от уровня заработной платы, а не от количества работающих членов. Это привело к ослаблению патриархальных традиций и изменению гендерных ролей: женщины активно включались в производственную сферу, что способствовало формированию более эгалитарных отношений. Однако молодые семьи часто продолжали жить с родителями из-за нехватки жилья, что создавало напряжение между поколениями [12]. Рождаемость снизилась: городские семьи ограничивались 1–2 детьми. Государственная политика поддержки материнства не смогла компенсировать экономические трудности. Уровень разводимости продолжал расти, особенно среди молодых семей с небольшим брачным стажем [10]. 1970-е годы К 1970-м годам урбанизация достигла пика: более половины населения СССР проживало в городах. Это привело к дальнейшей трансформации семейных отношений. Молодые семьи по-прежнему сталкивались с жилищной проблемой, что влияло на решение о вступлении в брак и рождении детей. Женщины стали более экономически независимыми, что привело к перераспределению ролей в семье, хотя традиционные стереотипы сохранялись [12]. Увеличилось число неполных семей, особенно среди разведенных женщин с детьми. Государство пыталось поддержать такие семьи через систему социальных льгот, но это не всегда решало проблему. Появились альтернативные формы семейной жизни, такие как гражданские браки и коммуны, что отражало стремление молодёжи к большей независимости [11]. 1980-е годы 1980-е годы стали периодом кризиса традиционной семейной модели. Экономические трудности и социальная нестабильность привели к дальнейшей трансформации семейных отношений. Наблюдалось сочетание ранних и поздних браков: одни молодые люди вступали в брак в 18–20 лет из-за незапланированной беременности, другие откладывали брак до 25–30 лет, стремясь сначала получить образование и построить карьеру [11]. Уровень рождаемости продолжал падать, семьи ограничивались 1–2 детьми, а число внебрачных рождений росло. Традиционные семейные ценности подверглись пересмотру: молодёжь отказывалась от патриархальной модели, предпочитая отношения, основанные на равенстве и взаимном уважении. Рост числа разводов и гражданских браков свидетельствовал о кризисе традиционного института семьи [11].

1990-е и 2000-е годы

2000-2010 годы

2010–2020 годы

2020–2025 годы

См. также

Ссылки

- Список использованных источников.

- Официальные документы, научные статьи и отчеты.

[10] Араловец, Н. А. Брак и семья в РСФСР в послевоенные годы / Н. А. Араловец // Российская история. – 2010. – № 4. – С. 55-63. – https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15104266_83268868.pdf [11] Николаева, Е.И. (2016). Современное состояние семьи как социального института. Каких изменений стоит ждать в будущем. Вестник практической психологии образования, 13(2), 95–101. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2016_n2/Nikolaeva [12] Рыжов И.О. Урбанизация как фактор трансформации семейной культуры в СССР (1940-1970) // KANT: Social science & Humanities. – 2025. – №1(21). – С. 21-27. https://stavrolit.ru/kant_ssh/3437/3440/

Дополнительные материалы

- Полезные ресурсы и внешние ссылки для дальнейшего изучения темы.