Исследования молодежных семей: различия между версиями

| (не показано 37 промежуточных версий 4 участников) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

{{AI Verified}} | |||

[[Молодая семья|Молодые семьи]] представляют собой важную демографическую группу, которая играет ключевую роль в формировании будущего общества. Исследования молодежных семей помогают понять их уникальные потребности, проблемы и возможности, что в свою очередь способствует разработке эффективных программ поддержки и улучшению их качества жизни. В данной статье рассматриваются различные аспекты исследований молодежных семей, включая демографические, социологические и социально-психологические исследования. Эти исследования предоставляют ценные данные, которые могут быть использованы для создания политик и программ, направленных на поддержку молодежных семей и улучшение их социально-экономического положения. | |||

== Социально-демографические исследования == | == Социально-демографические исследования == | ||

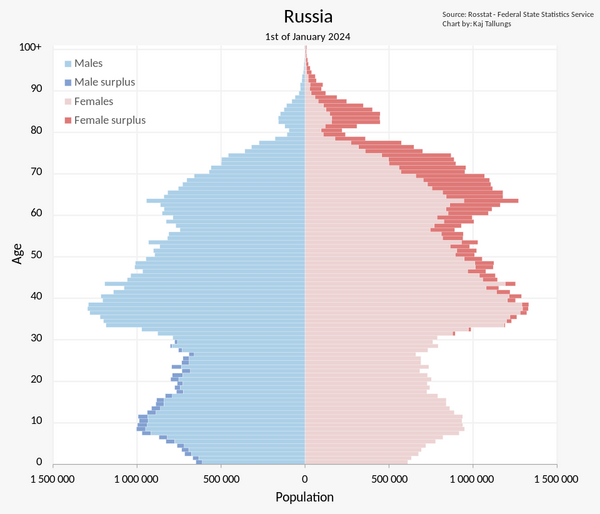

Согласно последним данным, в России насчитывается около 5,3 миллиона молодых семей, что составляет значительную демографическую группу, находящуюся в фокусе государственной поддержки [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike <nowiki>[ | [[Файл:Russia Population-Pyramid.png|слева|мини|600x600пкс|Распределение населения России по возрасту и полу на 1 января 2024г. Росстат.]] | ||

Современные исследования молодых семей в России отражают комплексный подход к анализу демографических процессов и эффективности государственной политики. Согласно последним данным, в России насчитывается около 5,3 миллиона молодых семей, что составляет значительную демографическую группу, находящуюся в фокусе государственной поддержки [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike <nowiki>[1]</nowiki>]. Критерием отнесения к молодым семьям является возраст супругов до 35 лет, при этом семья может быть как полной, так и неполной, с детьми или без них [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike <nowiki>[1]</nowiki>]. | |||

Демографическая ситуация характеризуется устойчивым снижением рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по итогам 2023 года составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является минимальным показателем за последние 17 лет и ниже уровня простого воспроизводства населения (2,15) [https://solidarnost.org/articles/ne-v-dengah-deti.html <nowiki>[2]</nowiki>]. Прогнозы Росстата до 2046 года также указывают на сохранение этой тенденции, с ожидаемым СКР в 1,663 [https://ystu.editorum.ru/ru/nauka/article/97728/view#apa <nowiki>[3]</nowiki>]. При этом отмечается рост внебрачной рождаемости (до 45,2% в некоторых регионах, например, в Республике Хакасия в 2006 году) и увеличение среднего возраста матери при рождении первого ребенка до 26 лет [https://solidarnost.org/articles/ne-v-dengah-deti.html <nowiki>[2]</nowiki>]. | |||

По данным ВЦИОМ, за последние 20 лет среднее ожидаемое количество детей выросло с 1,9 до 2,4, а желаемое число детей — с 2,4 до 3,2 [https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-brak-v-rossii-xxi-veka <nowiki>[4]</nowiki>]. Однако сохраняется значительный репродуктивный разрыв (0,8 ребенка), обусловленный материальными и жилищными трудностями [https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-brak-v-rossii-xxi-veka <nowiki>[4]</nowiki>]. Исследования также фиксируют рост эгалитарной модели семьи, где супруги разделяют обязанности поровну, и увеличение вовлеченности отцов в воспитание детей [https://www.mk.ru/social/2025/08/26/rozhat-tak-rozhat-molodye-rossiyane-vybirayut-libo-mnogodetnuyu-semyu-libo-bezdetnuyu.html <nowiki>[5]</nowiki>]. | |||

Жилищная обеспеченность остается одним из ключевых барьеров для молодых семей. Согласно исследованиям, 52% молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом только 35% имеют достаточные доходы для реализации этих планов в ближайшие 5 лет [https://ohome.ru/regions.html <nowiki>[6]</nowiki>]. Программа «Молодая семья», предусматривающая социальные выплаты на приобретение жилья, сталкивается с проблемами: средний срок ожидания субсидии составляет четыре года, а размер помощи (30–35% от стоимости жилья) часто не покрывает реальных расходов из-за использования нормативной, а не рыночной стоимости квадратного метра [https://ohome.ru/regions.html <nowiki>[6]</nowiki>]. | |||

Экономическое положение молодых семей остается сложным: значительная часть супругов находится на ранней стадии карьеры и получает низкую заработную плату [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike <nowiki>[1]</nowiki>]. Исследования показывают, что 70,3% молодых семей нуждаются в государственной поддержке, а 93,88% — в помощи родителей [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike <nowiki>[1]</nowiki>]. В 2022 году молодые семьи сократили потребление основных продуктов питания на 8-22% по сравнению с 2021 годом, а доля расходов на продукты в их бюджете увеличилась до 29,3% [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike <nowiki>[1]</nowiki>]. | |||

Государственная политика и её эффективность | |||

В ответ на демографические вызовы государство реализует комплекс мер поддержки. В 2025 году стартовал национальный проект «Семья», который объединяет различные инициативы, включая материнский капитал, семейную ипотеку, выплаты при рождении детей и программы поддержки студенческих семей [http://government.ru/docs/54573/ <nowiki>[7]</nowiki>]. Указом Президента установлен бессрочный статус многодетной семьи, а в 40 регионах меры поддержки предоставляются без учета критериев нуждаемости [http://government.ru/news/54860/ <nowiki>[8]</nowiki>]. | |||

Однако эффективность этих мер оценивается неоднозначно. Так, несмотря на финансовую поддержку, рождаемость продолжает снижаться [https://solidarnost.org/articles/ne-v-dengah-deti.html <nowiki>[2]</nowiki>]. Эксперты указывают, что только 26% опрошенных заметили усиление мер поддержки в рамках Года семьи (2024), а 50% не увидели значительных изменений [https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/god-semi-v-rossii-itogi <nowiki>[9]</nowiki>]. Критической проблемой остается сокращение числа женщин фертильного возраста: за последние 20 лет их количество уменьшилось с 39 млн до 34 млн, а к 2046 году ожидается дальнейшее снижение до 27,5 млн [https://solidarnost.org/articles/ne-v-dengah-deti.html <nowiki>[2]</nowiki>]. | |||

Перспективные направления исследований | |||

Современные исследования включают анализ долгосрочных эффектов мер поддержки, таких как семейная ипотека под 6% , | Современные исследования включают анализ долгосрочных эффектов мер поддержки, таких как семейная ипотека под 6% [http://government.ru/docs/54573/ <nowiki>[7]</nowiki>], сравнительные межрегиональные и международные исследования [https://ystu.editorum.ru/ru/nauka/article/97728/view#apa <nowiki>[3]</nowiki>]. Актуальным остается вопрос снижения числа абортов, которое, по мнению экспертов, могло бы обеспечить устойчивый естественный прирост населения [https://deminform.ru/analytics/semeyno-demograficheskaya-politika-kak-faktor-uspeshnogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona-0 <nowiki>[15]</nowiki>]. | ||

== Социально-психологические исследования == | |||

====== 1980-е годы ====== | |||

Е. С. Калмыкова в работе «Психологические проблемы первых лет супружеской жизни» (1983) акцентирует внимание на кризисе молодых браков, отмечая высокий процент разводов в первые 3–5 лет семейной жизни. Автор выделяет такие проблемы, как отсутствие адекватной мотивации к браку, неумение конструктивно разрешать конфликты, несовпадение представлений о семейных ролях, ценностях и лидерстве. Особое внимание уделяется феномену «влюбленности», которая часто ошибочно принимается за любовь и приводит к разочарованию в партнере. На основе консультационной практики предлагаются пути коррекции супружеских отношений через осознание ошибок и развитие коммуникативных навыков [http://voppsy.ru/issues/1983/833/833083.htm <nowiki>[10]</nowiki>]. | |||

В. В. Столин в статье «Психологические основы семейной терапии» (1982) рассматривает семью как динамическую систему, подверженную внешним и внутренним воздействиям. Он вводит понятия «семейная идентичность» и «стабильность», подчеркивает важность границ между подсистемами (супруги, родители-дети) и анализирует нарушения семейной структуры (жесткие или диффузные границы). Столин также описывает трансакционный анализ и роль нездорового гомеостаза в семейных отношениях, предлагая системный подход к семейной психотерапии [http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824104.htm <nowiki>[11]</nowiki>]. | |||

А. Н. Обозова в работе «Психологические проблемы службы семьи и брака» (1983) анализирует социальные тенденции, влияющие на современную семью: урбанизацию, вовлечение женщин в трудовую деятельность, изменение типа главенства в семье. Автор описывает становление и задачи психологической службы семьи, принципы консультирования и типичные проблемы обращений (конфликты, измены, утрата любви). Подчеркивается необходимость комплексного подхода и повышения психологической культуры населения [http://www.voppsy.ru/issues/1984/843/843104.htm <nowiki>[12]</nowiki>]. | |||

И. В. Дубровина в статье «Проблемы психологической подготовки молодежи к семейной жизни» (1984) акцентирует роль семьи в формировании личности и необходимость специальной подготовки к браку. Автор указывает на недостатки воспитания, ведущие к эгоистической направленности и неготовности к семейным обязанностям. Особое внимание уделяется половому воспитанию, формированию представлений о любви и браке, а также правовому аспекту супружеских отношений. Предлагается включение в школьные программы тем, связанных с психологией семьи и межличностных отношений [http://www.voppsy.ru/issues/1981/814/814146.htm <nowiki>[13]</nowiki>]. | |||

О. А. Ганцкая в работе «Семья: структура, функции, типы» (1984) предлагает системный подход к изучению семьи, рассматривая её как социальную систему с определённой структурой и функциями. Автор подробно классифицирует семьи по составу, числу брачных союзов, поколений, детности, характеру взаимоотношений (авторитарные/эгалитарные), социальной и национальной однородности. Выделяются основные функции семьи: производство человека, удовлетворение потребностей супругов, экономическая, экспрессивно-рекреационная и воспроизводство этносов. Подчёркивается универсальность этих функций при наличии этнических, социальных и региональных особенностей [https://eo.iea.ras.ru/wp-content/uploads/1984/06/eoarchive_1984_6_016_gantskaia.pdf <nowiki>[14]</nowiki>]. | |||

А.Н. Волкова и Т.М. Трапезникова (1984) предлагают программу диагностики супружеских отношений, включающую девять ключевых аспектов: социально-демографические данные, добрачные отношения, микроокружение, стадию развития семьи, оценку благополучия, анализ взаимопонимания и ролевой структуры, изучение личностной совместимости, общность интересов и ценностей. На основе комплексного анализа составляется психограмма, выявляющая зоны конфликта, меру совместимости и прогноз отношений. Программа предназначена для использования в семейном консультировании, судебной практике и работе с семьями [http://voppsy.ru/issues/1985/855/855110.htm <nowiki>[16]</nowiki>]. | |||

====== 1991–2010 годы ====== | |||

В работе Мачуровой Н.Н. (2006) предлагается системная модель психологического исследования семьи, включающая четыре блока: типология семьи, стадии жизненного цикла, внутрисемейные коммуникации и проблемное поле современной семьи. Автор подчеркивает необходимость учёта этнокультурных особенностей, функций семьи и динамики отношений на разных этапах её развития [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25662567_83433663.pdf#page=388 <nowiki>[17]</nowiki>]. | |||

Статья Крыловой Е.А. (2007) кратко описывает проблемы молодой семьи, выделяя её низкий материальный уровень, повышенные финансовые потребности, трудности с жильём, психологическую неготовность к браку и высокий уровень конфликтов и разводов в первые годы семейной жизни. Автор подчёркивает необходимость целевой государственной поддержки молодых семей [https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/21003/1/pt_2007_64.pdf <nowiki>[18]</nowiki>]. | |||

Исследование Евграфовой Ю.А. (2008) посвящено супружеским конфликтам в молодых семьях. На основе эмпирических данных автор показывает, что основные причины конфликтов связаны с несправедливым распределением ролей, финансовыми трудностями, вмешательством родственников и плохими жилищными условиями. Подчёркивается, что женщины чаще используют конструктивные стратегии разрешения конфликтов, в то время как мужчины склонны к избеганию. Проживание с родителями усиливает конфликтность и нарушает гармонию в отношениях [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15185249_90346810.pdf <nowiki>[19]</nowiki>]. | |||

Работа Камневой Н.А. и Грошева И.В. (2009) анализирует причины и особенности супружеских конфликтов в молодых семьях. На основе классификации конфликтов по типам неудовлетворённых потребностей авторы выявляют, что основные причины конфликтов связаны с распределением домашних обязанностей, проведением досуга и воспитанием детей. Исследование показывает, что удовлетворённость браком ниже в семьях с детьми, где мужчины часто менее удовлетворены, чем женщины. Подчёркивается влияние социальных изменений на возникновение конфликтов [http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/05/rus_05_2009_05.pdf <nowiki>[20]</nowiki>]. | |||

Исследование Анафьяновой Т.В. (2010) фокусируется на сравнительном анализе здоровья городских и сельских студенческих семей. Результаты показывают, что сельские семьи, как правило, имеют более стабильное материальное положение, собственное жильё и лучшее здоровье, в то время как городские семьи чаще сталкиваются с финансовыми трудностями, отсутствием жилья и ухудшением здоровья из-за высокой учебной и трудовой нагрузки. Автор подчёркивает необходимость разработки комплексной социально-медицинской поддержки студенческих семей [https://s.applied-research.ru/pdf/2010/09/2010_09_12.pdf <nowiki>[21]</nowiki>]. | |||

Статья Черновой Ж.В. «Демографический резерв»: молодая семья как объект государственной политики» (2010) анализирует концепцию «молодой семьи» как объекта государственной политики. Критически оценивается современный пронаталистский подход, ориентированный на материальную поддержку семей с детьми, но игнорирующий многие актуальные проблемы, такие как жильё, совмещение работы и родительства, гендерное неравенство [https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskiy-rezerv-molodaya-semya-kak-obekt-gosudarstvennoy-politiki <nowiki>[22]</nowiki>]. | |||

Исследование Черновой Ж.В. и Шпаковской Л. посвящено анализу дискурсивных предписаний и повседневных практик молодых взрослых (20–30 лет) в сфере супружества, партнёрства и родительства. Авторы используют два типа источников: официальные документы государственной семейной политики и интервью с молодыми жителями Санкт-Петербурга, состоящими в незарегистрированных союзах. Они выявляют противоречие между официальным дискурсом, пропагандирующим традиционную модель «благополучной молодой семьи» (зарегистрированный брак, двое и более детей), и практиками молодых людей, которые откладывают брак и рождение детей, ценят личную автономию, качество отношений и рефлексивное планирование жизни. Молодые взрослые рассматривают партнёрство как альтернативу браку, пробный этап или его аналог, а родительство — как сознательный проект, требующий материальной и профессиональной стабильности [https://cyberleninka.ru/article/n/molodye-vzroslye-supruzhestvo-partnerstvo-i-roditelstvo-diskursivnye-predpisaniya-i-praktiki-v-sovremennoy-rossii <nowiki>[23]</nowiki>]. | |||

Работа Корнеева Р.К. и Мерзляковой С.В. (2010) фокусируется на половозрастных особенностях ценности семьи у современной молодёжи. С помощью опросника Е.Б. Фанталовой авторы изучают значимость ценности «счастливая семейная жизнь» у трёх возрастных групп: подростков (14–15 лет), юношей (18–19 лет) и молодых взрослых (23–25 лет). Результаты показывают, что ценность семьи выше у девушек, чем у юношей, и достигает пика в юношеском возрасте, снижаясь к периоду ранней взрослости у женщин из-за конфликта между семейными и профессиональными устремлениями. У мужчин, напротив, ценность семьи с возрастом растёт. Во всех группах, кроме подростковой, выявлен внутриличностный конфликт между желанием иметь семью и её реальной доступностью [https://cyberleninka.ru/article/n/polo-vozrastnye-osobennosti-tsennosti-semi-u-sovremennoy-molodezhi <nowiki>[24]</nowiki>]. | |||

====== 2011–2019 годы ====== | |||

Исследование Коряковцевой О.А. (2012) нацелено на организации психолого-педагогического сопровождения молодой семьи. Автор выделяет ключевые компетенции специалистов, работающих с молодыми семьями: коммуникативные навыки, умение разрешать конфликты, способность формировать доверительные отношения. Подчёркивается важность активных форм работы (тренинги, деловые игры) и необходимость межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделяется преодолению девальвации семейных ценностей и восстановлению значимости семейных отношений [https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-molodoy-semi <nowiki>[25]</nowiki>]. | |||

Статья Бережной О.В. и Гриневой С.В. (2014) посвящена анализу государственной поддержки молодых семей. Данные показывают, что важнее не абсолютный уровень доходов, а уверенность в достаточности ресурсов и позитивных перспективах. Государственная поддержка должна быть адресной и комплексной, включая программы обеспечения жильём, кредитования, психологического и юридического консультирования. Особое внимание уделяется необходимости изменения ценностных установок молодёжи в сторону семейных ориентаций и ответственного родительства [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22936090_44680764.pdf <nowiki>[26]</nowiki>]. | |||

В исследовании Сабировой Р.Ш. (2015) изучалось отношение молодых семей к конфликтным ситуациям. Результаты показали, что наиболее распространённой стратегией поведения в конфликте является соперничество (42%), тогда как женщины чаще склонны к компромиссу, а мужчины — к конфронтации. Эмоциональное отношение к конфликту в основном негативное. Основными причинами конфликтов названы отсутствие взаимопонимания и интереса к жизни партнёра. В качестве решения респонденты видят компромисс, основанный на волевых усилиях, любви и поддержке [https://s.applied-research.ru/pdf/2015/12-3/7974.pdf <nowiki>[27]</nowiki>]. | |||

В работе Ковбун Н. (2017) также рассматривается молодая семья как объект государственной политики. Среди основных проблем выделяются финансовые трудности, психологическая незрелость, необходимость обустройства быта и социализации. Автор подчёркивает важность региональных программ поддержки и необходимость создания условий для выполнения семьёй своих социальных и репродуктивных функций [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27705860_50802895.pdf <nowiki>[28]</nowiki>]. | |||

====== 2020–2025 годы ====== | |||

Наумова О.В. и Коротвева Т.В. (2020) рассмотрели причины разводов в молодых семьях, выделив такие факторы, как бытовая неустроенность, алкоголизм, низкая культура общения, эгоизм и отчуждение. Авторы подчеркнули необходимость подготовки молодёжи к семейной жизни и усиления государственной поддержки [https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-molodaya-semya-prichiny-razvodov <nowiki>[29]</nowiki>]. | |||

Монастырская Т.И. и Цветкова А.В. (2020) провели исследование среди студентов, чтобы выявить их представления о молодой семье. Результаты показали, что молодые люди ценят традиционные семейные ценности, но предпочитают сначала завершить образование и достичь экономической самостоятельности, а затем создавать семью. Главными проблемами называются жилищные и материальные трудности [https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-molodoy-semi-v-predstavlenii-studentov <nowiki>[30]</nowiki>]. | |||

В исследовании Покровской С.В. и Цветковой Н.А. (2021) изучались ролевые ожидания и притязания супругов в молодых семьях. Авторы выявили, что у мужей выше уровень смысложизненных ориентаций и ролевой адекватности, в то время как жены чаще ожидают от партнёра выполнения функции семейного психотерапевта, что не соответствует установкам мужей. Основным методом выступило анкетирование 54 пар [https://cyberleninka.ru/article/n/molodaya-semya-osobennosti-rolevyh-ozhidaniy-i-prityazaniy-suprugov <nowiki>[31]</nowiki>]. | |||

Ростовская Т.К., Васильева Е.Н., Князькова Е.А. (2025) исследовали феномен одиночества в молодых семьях через качественные интервью. Было установлено, что одиночество может носить как негативный, так и позитивный характер (как ресурс для отдыха). Основными причинами названы отсутствие взаимопонимания, высокая занятость и эмоциональная усталость. Авторы подчёркивают необходимость психологической поддержки молодых семей [https://cyberleninka.ru/article/n/odinochestvo-v-semie-issledovanie-povsednevnyh-praktik-molodoy-semi <nowiki>[32]</nowiki>]. | |||

Каишева Э.Н. и Великанова А.С. (2025) проанализировали проблему удовлетворённости браком в молодых семьях. Они предложили двухкомпонентную модель удовлетворённости (эмоциональный и когнитивный аспекты) и выдвинули гипотезу о связи типа ценностно-смыслового самоопределения супругов с уровнем удовлетворённости браком [https://cyberleninka.ru/article/n/problema-udovletvorennosti-supruzheskimi-otnosheniyami-v-molodoy-semie <nowiki>[33].</nowiki>] | |||

==См. также == | |||

* [[ Молодая семья]] | |||

* [[ Семьеведение]] | |||

* [[Студенческая семья]] | |||

* [[ Меры поддержки молодых семей]] | |||

== Ссылки == | == Ссылки == | ||

[1] [https://deminform.ru/analytics/molodaya-rossiyskaya-semya-kak-vazhneyshy-resurs-v-gosudarstvennoy-politike Касьянов В.В., Манучарян А.К., Самыгин П.С. «Молодая российская семья как важнейший ресурс в государственной политике», Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2024. - №7 - С. 19-26. https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-7-7] | |||

= | |||

[2] [https://solidarnost.org/articles/ne-v-dengah-deti.html Осипов П. Не в деньгах дети] | |||

[3] [https://ystu.editorum.ru/ru/nauka/article/97728/view#apa Берендеева А. Б., Берендеева О. С. (2025). Новые меры демографической и семейной политики в России: национальный и региональный аспекты. Журнал региональной и международной конкурентоспособности. (1), 86-98] | |||

[4] [https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-brak-v-rossii-xxi-veka Смак Т. Семья и брак в России XXI века] | |||

[5] [https://www.mk.ru/social/2025/08/26/rozhat-tak-rozhat-molodye-rossiyane-vybirayut-libo-mnogodetnuyu-semyu-libo-bezdetnuyu.html Голубицкая Ж. Рожать так рожать: молодые россияне выбирают либо многодетную семью, либо бездетную] | |||

[6] [https://ohome.ru/regions.html Программа «Молодая семья» в регионах в 2025 году] | |||

[7] [http://government.ru/docs/54573/ Правительство утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года] | |||

[8] [http://government.ru/news/54860/ Татьяна Голикова приняла участие в ежегодной всероссийской научно-практической конференции «От года семьи – к веку семьи»] | |||

[9] [https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/god-semi-v-rossii-itogi Год семьи в России: итоги] | |||

[10] [http://voppsy.ru/issues/1983/833/833083.htm Калмыкова Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни] | |||

[11] [http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824104.htm Столин В. В. Психологические основы семейной терапии] | |||

[12] [http://www.voppsy.ru/issues/1984/843/843104.htm Обозова А.Н. Психологические проблемы службы семьи и брака] | |||

[13] [http://www.voppsy.ru/issues/1981/814/814146.htm Дубровина И. В. Проблемы психологической подготовки молодежи к семейной жизни] | |||

[14] [https://eo.iea.ras.ru/wp-content/uploads/1984/06/eoarchive_1984_6_016_gantskaia.pdf Ганцкая О. А. Семья: структура, функции, типы //Советская этнография. – 1984. – №. 6. – С. 16.] | |||

[15] [https://deminform.ru/analytics/semeyno-demograficheskaya-politika-kak-faktor-uspeshnogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona-0 Берендеева А. Б., Рычихина Н. С. Семейно-демографическая политика как фактор успешного социально-экономического развития региона. Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. 2025. №1(81). С. 6-18.] | |||

[16] [http://voppsy.ru/issues/1985/855/855110.htm Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских отношений] | |||

[17] [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25662567_83433663.pdf#page=388 Мачурова Н.Н. Семья как объект психологического исследования. Февральские чтения. Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам научно-исследовательской работы в 2005 году, Сыктывкар, 2006.] | |||

[18] [https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/21003/1/pt_2007_64.pdf <nowiki>Крылова, Е. А. Проблема молодой семьи / Е. А. Крылова // Психология сегодня : материалы IX региональной студенческой научно-практической конференции, 18–19 апреля 2007 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - С. 119-121.</nowiki>] | |||

[19] [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15185249_90346810.pdf Евграфова, Ю. А. Супружеские конфликты в молодой семье / Ю. А. Евграфова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 2. – С. 54-56.] | |||

[20] [http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/05/rus_05_2009_05.pdf Камнева Н.А., Грошев И.В. Причинная детерминация и особенности супружеских конфликтных ситуаций в молодой семье// Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2009. – № 5 (19). – С. 30-36.] | |||

[21] [https://s.applied-research.ru/pdf/2010/09/2010_09_12.pdf Анафьянова Т.В. Особенности характера изменения состояния здоровья городской и сельской молодой семьи в студенческом браке // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. № 9. С. 50-52] | |||

[22] [https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskiy-rezerv-molodaya-semya-kak-obekt-gosudarstvennoy-politiki Чернова, Ж. В. (2010). «Демографический резерв»: молодая семья как объект государственной политики. Женщина в российском обществе, (1), 23-42.] | |||

[23] [https://cyberleninka.ru/article/n/molodye-vzroslye-supruzhestvo-partnerstvo-i-roditelstvo-diskursivnye-predpisaniya-i-praktiki-v-sovremennoy-rossii Чернова, Ж. , & Шпаковская, Л. (2010). Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные предписания и практики в современной России. Laboratorium: Журнал социальных исследований, (3).] | |||

[24] [https://cyberleninka.ru/article/n/polo-vozrastnye-osobennosti-tsennosti-semi-u-sovremennoy-molodezhi Карнеев, Р. К., & Мерзлякова, С. В. (2010). Поло-возрастные особенности ценности семьи у современной молодежи. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология, (3), 38-47.] | |||

[25] [https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-molodoy-semi Коряковцева, О. А. (2012). Особенности организации психолого-педагогического сопровождения молодой семьи. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, 18 (1-2), 185-187.] | |||

[26] [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22936090_44680764.pdf Бережная, О. В. Молодая семья как объект государственной поддержки социальной работы / О. В. Бережная, С. В. Гринева // Социальная политика и социология. – 2014. – Т. 2, № 4(105). – С. 242-260.] | |||

[27] [https://s.applied-research.ru/pdf/2015/12-3/7974.pdf Сабирова Р.Ш. Молодая семья: отношение к конфликтной ситуации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-3. С. 541-544] | |||

[28] [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27705860_50802895.pdf Ковбун, Н. Молодая семья как объект государственной молодежной семейной политики / Н. Ковбун // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2017. – № 1-3(123). – С. 202-204.] | |||

[29] [https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-molodaya-semya-prichiny-razvodov Наумова О.В., & Коротаева Т.В. (2020). Современная молодая семья: причины разводов. Скиф. Вопросы студенческой науки, (9 (49)), 190-193.] | |||

[30] [https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-molodoy-semi-v-predstavlenii-studentov Монастырская Т.И., Цветкова А.В. (2021). Образ молодой семьи в представлении студентов. Проблемы современного педагогического образования, (71-3), 91-96.] | |||

[31] [https://cyberleninka.ru/article/n/molodaya-semya-osobennosti-rolevyh-ozhidaniy-i-prityazaniy-suprugov Покровская С.В., & Цветкова Н.А. (2021). Молодая семья: особенности ролевых ожиданий и притязаний супругов. Международный научно-исследовательский журнал, (11-4 (113)), 58-62.] | |||

[32] [https://cyberleninka.ru/article/n/odinochestvo-v-semie-issledovanie-povsednevnyh-praktik-molodoy-semi Ростовская Т.К., Васильева Е.Н., & Князькова Е.А. (2025). Одиночество в семье: исследование повседневных практик молодой семьи. Научный результат. Социология и управление, 11 (1), 58-70. doi: 10.18413/2408-9338-2025-11-1-0-4] | |||

[33] [https://cyberleninka.ru/article/n/problema-udovletvorennosti-supruzheskimi-otnosheniyami-v-molodoy-semie Каишева Э.Н., Великанова А.С. (2025). Проблема удовлетворенности супружескими отношениями в молодой семье. Общество: социология, психология, педагогика, (6), 60-68. doi: 10.24158/spp.2025.6.7] | |||

[[Категория:Молодые семьи]] | |||

[[Категория:Исследования молодёжи]] | |||

Текущая версия от 10:50, 19 декабря 2025

Статья создана с использованием языковой модели ИИ на основе открытых источников и проверена экспертным сообществом |

Молодые семьи представляют собой важную демографическую группу, которая играет ключевую роль в формировании будущего общества. Исследования молодежных семей помогают понять их уникальные потребности, проблемы и возможности, что в свою очередь способствует разработке эффективных программ поддержки и улучшению их качества жизни. В данной статье рассматриваются различные аспекты исследований молодежных семей, включая демографические, социологические и социально-психологические исследования. Эти исследования предоставляют ценные данные, которые могут быть использованы для создания политик и программ, направленных на поддержку молодежных семей и улучшение их социально-экономического положения.

Социально-демографические исследования

Современные исследования молодых семей в России отражают комплексный подход к анализу демографических процессов и эффективности государственной политики. Согласно последним данным, в России насчитывается около 5,3 миллиона молодых семей, что составляет значительную демографическую группу, находящуюся в фокусе государственной поддержки [1]. Критерием отнесения к молодым семьям является возраст супругов до 35 лет, при этом семья может быть как полной, так и неполной, с детьми или без них [1].

Демографическая ситуация характеризуется устойчивым снижением рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по итогам 2023 года составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является минимальным показателем за последние 17 лет и ниже уровня простого воспроизводства населения (2,15) [2]. Прогнозы Росстата до 2046 года также указывают на сохранение этой тенденции, с ожидаемым СКР в 1,663 [3]. При этом отмечается рост внебрачной рождаемости (до 45,2% в некоторых регионах, например, в Республике Хакасия в 2006 году) и увеличение среднего возраста матери при рождении первого ребенка до 26 лет [2].

По данным ВЦИОМ, за последние 20 лет среднее ожидаемое количество детей выросло с 1,9 до 2,4, а желаемое число детей — с 2,4 до 3,2 [4]. Однако сохраняется значительный репродуктивный разрыв (0,8 ребенка), обусловленный материальными и жилищными трудностями [4]. Исследования также фиксируют рост эгалитарной модели семьи, где супруги разделяют обязанности поровну, и увеличение вовлеченности отцов в воспитание детей [5].

Жилищная обеспеченность остается одним из ключевых барьеров для молодых семей. Согласно исследованиям, 52% молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом только 35% имеют достаточные доходы для реализации этих планов в ближайшие 5 лет [6]. Программа «Молодая семья», предусматривающая социальные выплаты на приобретение жилья, сталкивается с проблемами: средний срок ожидания субсидии составляет четыре года, а размер помощи (30–35% от стоимости жилья) часто не покрывает реальных расходов из-за использования нормативной, а не рыночной стоимости квадратного метра [6].

Экономическое положение молодых семей остается сложным: значительная часть супругов находится на ранней стадии карьеры и получает низкую заработную плату [1]. Исследования показывают, что 70,3% молодых семей нуждаются в государственной поддержке, а 93,88% — в помощи родителей [1]. В 2022 году молодые семьи сократили потребление основных продуктов питания на 8-22% по сравнению с 2021 годом, а доля расходов на продукты в их бюджете увеличилась до 29,3% [1].

Государственная политика и её эффективность

В ответ на демографические вызовы государство реализует комплекс мер поддержки. В 2025 году стартовал национальный проект «Семья», который объединяет различные инициативы, включая материнский капитал, семейную ипотеку, выплаты при рождении детей и программы поддержки студенческих семей [7]. Указом Президента установлен бессрочный статус многодетной семьи, а в 40 регионах меры поддержки предоставляются без учета критериев нуждаемости [8].

Однако эффективность этих мер оценивается неоднозначно. Так, несмотря на финансовую поддержку, рождаемость продолжает снижаться [2]. Эксперты указывают, что только 26% опрошенных заметили усиление мер поддержки в рамках Года семьи (2024), а 50% не увидели значительных изменений [9]. Критической проблемой остается сокращение числа женщин фертильного возраста: за последние 20 лет их количество уменьшилось с 39 млн до 34 млн, а к 2046 году ожидается дальнейшее снижение до 27,5 млн [2].

Перспективные направления исследований

Современные исследования включают анализ долгосрочных эффектов мер поддержки, таких как семейная ипотека под 6% [7], сравнительные межрегиональные и международные исследования [3]. Актуальным остается вопрос снижения числа абортов, которое, по мнению экспертов, могло бы обеспечить устойчивый естественный прирост населения [15].

Социально-психологические исследования

1980-е годы

Е. С. Калмыкова в работе «Психологические проблемы первых лет супружеской жизни» (1983) акцентирует внимание на кризисе молодых браков, отмечая высокий процент разводов в первые 3–5 лет семейной жизни. Автор выделяет такие проблемы, как отсутствие адекватной мотивации к браку, неумение конструктивно разрешать конфликты, несовпадение представлений о семейных ролях, ценностях и лидерстве. Особое внимание уделяется феномену «влюбленности», которая часто ошибочно принимается за любовь и приводит к разочарованию в партнере. На основе консультационной практики предлагаются пути коррекции супружеских отношений через осознание ошибок и развитие коммуникативных навыков [10].

В. В. Столин в статье «Психологические основы семейной терапии» (1982) рассматривает семью как динамическую систему, подверженную внешним и внутренним воздействиям. Он вводит понятия «семейная идентичность» и «стабильность», подчеркивает важность границ между подсистемами (супруги, родители-дети) и анализирует нарушения семейной структуры (жесткие или диффузные границы). Столин также описывает трансакционный анализ и роль нездорового гомеостаза в семейных отношениях, предлагая системный подход к семейной психотерапии [11].

А. Н. Обозова в работе «Психологические проблемы службы семьи и брака» (1983) анализирует социальные тенденции, влияющие на современную семью: урбанизацию, вовлечение женщин в трудовую деятельность, изменение типа главенства в семье. Автор описывает становление и задачи психологической службы семьи, принципы консультирования и типичные проблемы обращений (конфликты, измены, утрата любви). Подчеркивается необходимость комплексного подхода и повышения психологической культуры населения [12].

И. В. Дубровина в статье «Проблемы психологической подготовки молодежи к семейной жизни» (1984) акцентирует роль семьи в формировании личности и необходимость специальной подготовки к браку. Автор указывает на недостатки воспитания, ведущие к эгоистической направленности и неготовности к семейным обязанностям. Особое внимание уделяется половому воспитанию, формированию представлений о любви и браке, а также правовому аспекту супружеских отношений. Предлагается включение в школьные программы тем, связанных с психологией семьи и межличностных отношений [13].

О. А. Ганцкая в работе «Семья: структура, функции, типы» (1984) предлагает системный подход к изучению семьи, рассматривая её как социальную систему с определённой структурой и функциями. Автор подробно классифицирует семьи по составу, числу брачных союзов, поколений, детности, характеру взаимоотношений (авторитарные/эгалитарные), социальной и национальной однородности. Выделяются основные функции семьи: производство человека, удовлетворение потребностей супругов, экономическая, экспрессивно-рекреационная и воспроизводство этносов. Подчёркивается универсальность этих функций при наличии этнических, социальных и региональных особенностей [14].

А.Н. Волкова и Т.М. Трапезникова (1984) предлагают программу диагностики супружеских отношений, включающую девять ключевых аспектов: социально-демографические данные, добрачные отношения, микроокружение, стадию развития семьи, оценку благополучия, анализ взаимопонимания и ролевой структуры, изучение личностной совместимости, общность интересов и ценностей. На основе комплексного анализа составляется психограмма, выявляющая зоны конфликта, меру совместимости и прогноз отношений. Программа предназначена для использования в семейном консультировании, судебной практике и работе с семьями [16].

1991–2010 годы

В работе Мачуровой Н.Н. (2006) предлагается системная модель психологического исследования семьи, включающая четыре блока: типология семьи, стадии жизненного цикла, внутрисемейные коммуникации и проблемное поле современной семьи. Автор подчеркивает необходимость учёта этнокультурных особенностей, функций семьи и динамики отношений на разных этапах её развития [17].

Статья Крыловой Е.А. (2007) кратко описывает проблемы молодой семьи, выделяя её низкий материальный уровень, повышенные финансовые потребности, трудности с жильём, психологическую неготовность к браку и высокий уровень конфликтов и разводов в первые годы семейной жизни. Автор подчёркивает необходимость целевой государственной поддержки молодых семей [18].

Исследование Евграфовой Ю.А. (2008) посвящено супружеским конфликтам в молодых семьях. На основе эмпирических данных автор показывает, что основные причины конфликтов связаны с несправедливым распределением ролей, финансовыми трудностями, вмешательством родственников и плохими жилищными условиями. Подчёркивается, что женщины чаще используют конструктивные стратегии разрешения конфликтов, в то время как мужчины склонны к избеганию. Проживание с родителями усиливает конфликтность и нарушает гармонию в отношениях [19].

Работа Камневой Н.А. и Грошева И.В. (2009) анализирует причины и особенности супружеских конфликтов в молодых семьях. На основе классификации конфликтов по типам неудовлетворённых потребностей авторы выявляют, что основные причины конфликтов связаны с распределением домашних обязанностей, проведением досуга и воспитанием детей. Исследование показывает, что удовлетворённость браком ниже в семьях с детьми, где мужчины часто менее удовлетворены, чем женщины. Подчёркивается влияние социальных изменений на возникновение конфликтов [20].

Исследование Анафьяновой Т.В. (2010) фокусируется на сравнительном анализе здоровья городских и сельских студенческих семей. Результаты показывают, что сельские семьи, как правило, имеют более стабильное материальное положение, собственное жильё и лучшее здоровье, в то время как городские семьи чаще сталкиваются с финансовыми трудностями, отсутствием жилья и ухудшением здоровья из-за высокой учебной и трудовой нагрузки. Автор подчёркивает необходимость разработки комплексной социально-медицинской поддержки студенческих семей [21].

Статья Черновой Ж.В. «Демографический резерв»: молодая семья как объект государственной политики» (2010) анализирует концепцию «молодой семьи» как объекта государственной политики. Критически оценивается современный пронаталистский подход, ориентированный на материальную поддержку семей с детьми, но игнорирующий многие актуальные проблемы, такие как жильё, совмещение работы и родительства, гендерное неравенство [22].

Исследование Черновой Ж.В. и Шпаковской Л. посвящено анализу дискурсивных предписаний и повседневных практик молодых взрослых (20–30 лет) в сфере супружества, партнёрства и родительства. Авторы используют два типа источников: официальные документы государственной семейной политики и интервью с молодыми жителями Санкт-Петербурга, состоящими в незарегистрированных союзах. Они выявляют противоречие между официальным дискурсом, пропагандирующим традиционную модель «благополучной молодой семьи» (зарегистрированный брак, двое и более детей), и практиками молодых людей, которые откладывают брак и рождение детей, ценят личную автономию, качество отношений и рефлексивное планирование жизни. Молодые взрослые рассматривают партнёрство как альтернативу браку, пробный этап или его аналог, а родительство — как сознательный проект, требующий материальной и профессиональной стабильности [23].

Работа Корнеева Р.К. и Мерзляковой С.В. (2010) фокусируется на половозрастных особенностях ценности семьи у современной молодёжи. С помощью опросника Е.Б. Фанталовой авторы изучают значимость ценности «счастливая семейная жизнь» у трёх возрастных групп: подростков (14–15 лет), юношей (18–19 лет) и молодых взрослых (23–25 лет). Результаты показывают, что ценность семьи выше у девушек, чем у юношей, и достигает пика в юношеском возрасте, снижаясь к периоду ранней взрослости у женщин из-за конфликта между семейными и профессиональными устремлениями. У мужчин, напротив, ценность семьи с возрастом растёт. Во всех группах, кроме подростковой, выявлен внутриличностный конфликт между желанием иметь семью и её реальной доступностью [24].

2011–2019 годы

Исследование Коряковцевой О.А. (2012) нацелено на организации психолого-педагогического сопровождения молодой семьи. Автор выделяет ключевые компетенции специалистов, работающих с молодыми семьями: коммуникативные навыки, умение разрешать конфликты, способность формировать доверительные отношения. Подчёркивается важность активных форм работы (тренинги, деловые игры) и необходимость межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделяется преодолению девальвации семейных ценностей и восстановлению значимости семейных отношений [25].

Статья Бережной О.В. и Гриневой С.В. (2014) посвящена анализу государственной поддержки молодых семей. Данные показывают, что важнее не абсолютный уровень доходов, а уверенность в достаточности ресурсов и позитивных перспективах. Государственная поддержка должна быть адресной и комплексной, включая программы обеспечения жильём, кредитования, психологического и юридического консультирования. Особое внимание уделяется необходимости изменения ценностных установок молодёжи в сторону семейных ориентаций и ответственного родительства [26].

В исследовании Сабировой Р.Ш. (2015) изучалось отношение молодых семей к конфликтным ситуациям. Результаты показали, что наиболее распространённой стратегией поведения в конфликте является соперничество (42%), тогда как женщины чаще склонны к компромиссу, а мужчины — к конфронтации. Эмоциональное отношение к конфликту в основном негативное. Основными причинами конфликтов названы отсутствие взаимопонимания и интереса к жизни партнёра. В качестве решения респонденты видят компромисс, основанный на волевых усилиях, любви и поддержке [27].

В работе Ковбун Н. (2017) также рассматривается молодая семья как объект государственной политики. Среди основных проблем выделяются финансовые трудности, психологическая незрелость, необходимость обустройства быта и социализации. Автор подчёркивает важность региональных программ поддержки и необходимость создания условий для выполнения семьёй своих социальных и репродуктивных функций [28].

2020–2025 годы

Наумова О.В. и Коротвева Т.В. (2020) рассмотрели причины разводов в молодых семьях, выделив такие факторы, как бытовая неустроенность, алкоголизм, низкая культура общения, эгоизм и отчуждение. Авторы подчеркнули необходимость подготовки молодёжи к семейной жизни и усиления государственной поддержки [29].

Монастырская Т.И. и Цветкова А.В. (2020) провели исследование среди студентов, чтобы выявить их представления о молодой семье. Результаты показали, что молодые люди ценят традиционные семейные ценности, но предпочитают сначала завершить образование и достичь экономической самостоятельности, а затем создавать семью. Главными проблемами называются жилищные и материальные трудности [30].

В исследовании Покровской С.В. и Цветковой Н.А. (2021) изучались ролевые ожидания и притязания супругов в молодых семьях. Авторы выявили, что у мужей выше уровень смысложизненных ориентаций и ролевой адекватности, в то время как жены чаще ожидают от партнёра выполнения функции семейного психотерапевта, что не соответствует установкам мужей. Основным методом выступило анкетирование 54 пар [31].

Ростовская Т.К., Васильева Е.Н., Князькова Е.А. (2025) исследовали феномен одиночества в молодых семьях через качественные интервью. Было установлено, что одиночество может носить как негативный, так и позитивный характер (как ресурс для отдыха). Основными причинами названы отсутствие взаимопонимания, высокая занятость и эмоциональная усталость. Авторы подчёркивают необходимость психологической поддержки молодых семей [32].

Каишева Э.Н. и Великанова А.С. (2025) проанализировали проблему удовлетворённости браком в молодых семьях. Они предложили двухкомпонентную модель удовлетворённости (эмоциональный и когнитивный аспекты) и выдвинули гипотезу о связи типа ценностно-смыслового самоопределения супругов с уровнем удовлетворённости браком [33].

См. также

Ссылки

[2] Осипов П. Не в деньгах дети

[4] Смак Т. Семья и брак в России XXI века

[5] Голубицкая Ж. Рожать так рожать: молодые россияне выбирают либо многодетную семью, либо бездетную

[6] Программа «Молодая семья» в регионах в 2025 году

[10] Калмыкова Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни

[11] Столин В. В. Психологические основы семейной терапии

[12] Обозова А.Н. Психологические проблемы службы семьи и брака

[13] Дубровина И. В. Проблемы психологической подготовки молодежи к семейной жизни

[14] Ганцкая О. А. Семья: структура, функции, типы //Советская этнография. – 1984. – №. 6. – С. 16.

[16] Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских отношений